Необходимость комплексного подхода к созданию русских церковных колокольных звонов.

НЕОБХОДИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К СОЗДАНИЮ РУССКИХ ЦЕРКОВНЫХ КОЛОКОЛЬНЫХ ЗВОНОВ.

А.А. Дьячков

Международный центр колокольного искусства, г. Москва

Аннотация. В данной статье автор хотел бы отметить необходимость использования комплексного подхода к созданию русских церковных колокольных звонов, а также обозначить наиболее важные моменты в проектировании колокольни, как сложного музыкального инструмента, проанализировать технологии создания строительных конструкций для подвески колоколов, а также дать некоторые рекомендации по настройке системы управления колоколами.

Ключевые слова. Монтаж колоколов и балок, акустика, единство архитектуры и звона.

I. КОЛОКОЛЬНЯ – СЛОЖНЫЙ ЦЕРКОВНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Создание русских церковных колокольных звонов можно отнести к одной из самых разноплановых сфер деятельности. С одной стороны колокольные звоны – древнее искусство и, как любое искусство, требует творческого подхода и новаторства. С другой стороны, это принадлежность церковной службы и потому, как и все, что связано с богослужебной жизнью Церкви, канонично и требует глубоких знаний церковного устава и истории. С прикладной стороны создание колокольных звонов – непростой строительный процесс. Над расчетами несущей способности колокольни и балок под колокола должны работать как инженеры-прочнисты, так и акустики. Причем для достижения наилучшего звучания, особенно при работе с большими колоколами, необходимо учитывать аспекты и физиологической акустики. Создателю звонов необходимо знать архитектурные стили, причем не только их фукциональную, но и художественную часть, чтобы создаваемый колокольный звон соответствовал стилю храмового искусства в целом. И, наконец, со стороны технического прогресса, в связи с появлением автоматизированных устройств исполнения колокольных звонов, к создателям колокольных подвесок все чаще предъявляются требования выполнения электромонтажных работ и работ по наладке электронного оборудования.

II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Отсутствие специализированных организаций.

Для грамотного соединения всех вышеперечисленных отраслей необходимо, чтобы работами руководили специалисты, которые являлись бы одновременно и профессиональными церковными звонарями, и музыкантами, и строителями. Но на сегодняшний день во всей России специализированных организаций насчитывается всего две-три, а постоянно практикующих специалистов не более пяти человек. Чаще всего задачу создания колокольных звонов берут на себя либо строительные компании, либо звонари данного храма. Несложно догадаться, что КПД созданного инструмента оказывается крайне низким. В первом случае мы видим профессиональный строительный монтаж без учета музыкальных свойств колокольни и колоколов (фото 1), а во втором случае мы наблюдаем хорошо подобранные колокола, но которые порой бывает невозможно и даже опасно эксплуатировать из-за их неграмотного монтажа.

Фото 1. Такой вариант развески хоть и выглядит эстетично, но не сбалансирован по звучанию. Развеска не позволяет настроить удобную систему управления колоколами.

Решение данной проблемы в масштабах нашей страны еще 10 лет назад вовсе не представлялось возможным из-за дефицита специалистов и труднодоступности некоторых храмов. Однако теперь, благодаря появлению и развитию Интернета и телефонной связи, возможности существенно расширились. Уже сейчас успешно применяется опыт дистанционного руководства. Для этого в месте проведения работ необходимо иметь лишь средство видеосвязи (фото 2).

Фото 2. Выполнение работ по монтажу колоколов на Северной колокольне Троицкого Собора Александро-Невской Лавры находилось под тщательным наблюдением руководителя проекта как непосредственно, так и удаленно с помощью веб камеры.

Отсутствие исторического опыта.

Информация о литье колоколов, о тех звонах, которые исполняли звонари в прошлые века и о том, как устанавливались и настраивались колокола, в наше время практически полностью утрачена. Процесс преемственности опыта был прерван, поэтому многое сегодня восстанавливается буквально по наитию. Варианты расположения колоколов, их последующая настройка, технические моменты подвески интуитивно понятны современным звонарям-профессионалам - результаты деятельности специалистов более чем за 20-летнюю историю активного возрождения колокольных звонов в целом обнадеживают. А отсутствие исторического опыта иногда не только не препятствует созданию инструмента, но и зачастую позволяет создателю избавиться от шаблонного подхода при принятии решения о применении современных материалов или при адаптировании проекта развески колоколов к современным условиям, например, позволяет учитывать такие факторы как городской шум или окружающая культурно-географическая среда.

Отсутствие норм и правил.

Сегодня не существует какого-либо тщательно проработанного пособия, которое могло бы быть использовано в качестве нормативного документа или справочника при строительстве колокольни как монументального музыкального инструмента и создании колокольных подвесок. В наиболее известном документе ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ И КОМПЛЕКСЫ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ СП 31-103-99 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ (ГОССТРОЙ РОССИИ) Москва 2000 в главе №6 «здания и сооружения богослужебного назначения в пункте «Колокольни и звонницы» дается лишь общий свод правил создания колокольных звонов.

Так в пункте 6.31 читаем «Балки для подвески малых (зазвонных массой от 4кг до 32 кг) и средних (массой 52 - 240 кг) колоколов следует располагать в проемах колокольни на высоте 2,0 - 2,7 м от уровня пола… »

Хотелось бы отметить, что это лишь один из вариантов, но не безоговорочное правило. Есть и другие способы расположения балок и колоколов. Например, приведем консультации Архангельского колокольного центра, опубликованные на сайте www.kolokola.ru Читаем:

Малые колокола чаще всего располагаются в западном проеме либо в проеме, выходящим на главный вход на территорию храма. Желательно, чтобы звонарь мог видеть прихожан, идущих в храм и, по-возможности, обозревал максимально большую территорию вокруг храма для звона во время крестного хода или встречи Архиерея.

Балка в проеме смотрится наиболее красиво в месте закругления арки (фото 3). При этом воспринимаемая с улицы линия балки как бы очерчивает собой диаметр полукруга арки. В некоторых случаях балку можно визуально "положить" на капители арки в основании арочного свода.

Фото 3. Смонтированная новая балка под колокола.

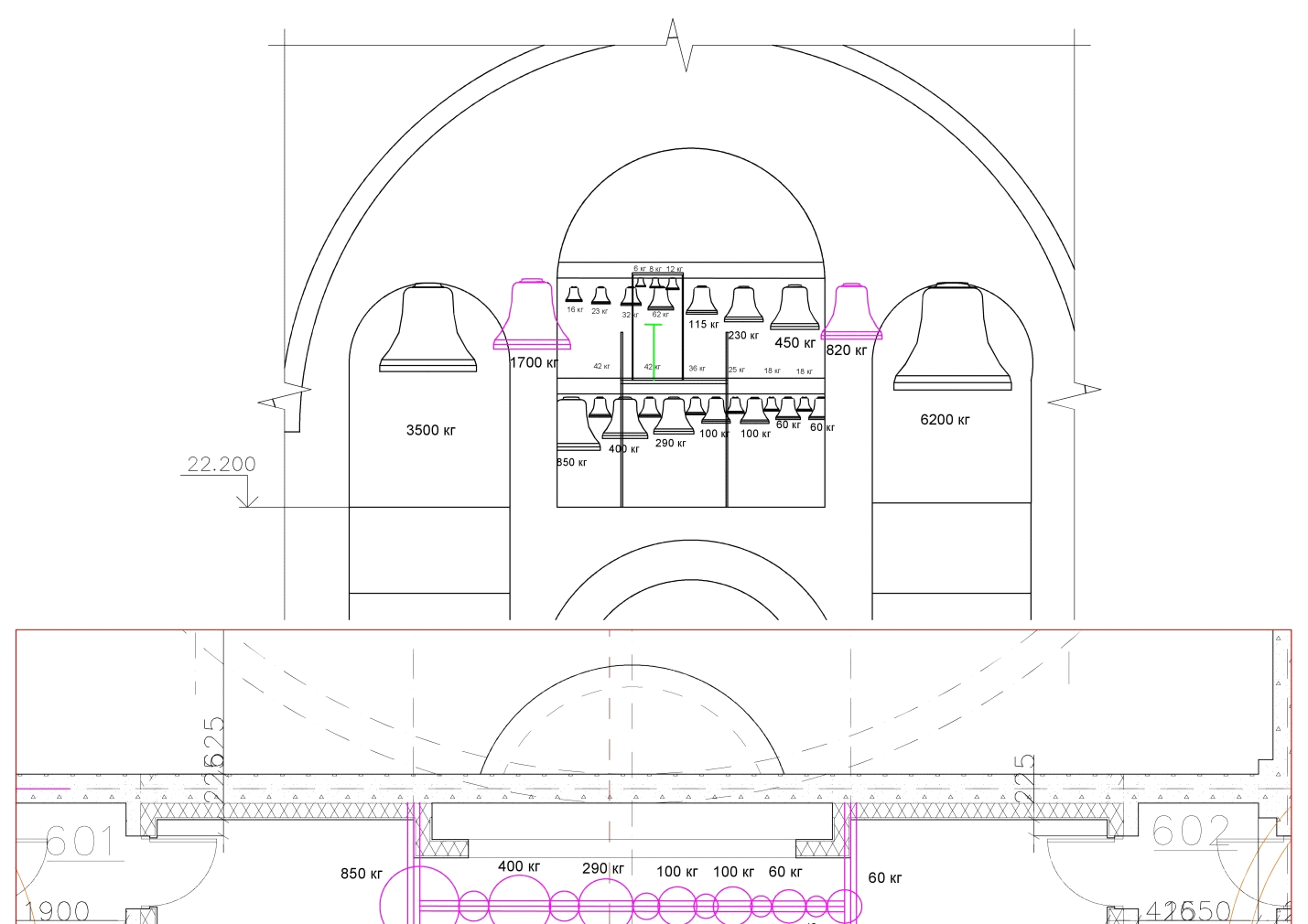

Малые колокола лучше располагать внутри звонницы, так как на них исполняется трель 16-ми долями и в связи с этим их звучание становится слишком громким - его необходимо уменьшать. Внутри звонницы также располагаются большие колокола звукоряда. Средние колокола, наоборот, необходимо располагать в проемах, так как рисунки на них исполняются одиночными сравнительно тихими ударами (рис 1). Особенно это касается альтов - колоколов, весом примерно от 20кг до 300кг. При такой схеме развески, прихожане, идущие в храм чаще всего с западной стороны, смогут слышать сбалансированное звучание всех групп колоколов.

Рис. 1 На рисунке показана схема расположения колоколов, наиболее приемлемая как с точки зрения звучания всех колокольных групп и удобства исполнения колокольного звона, так и распределения нагрузки на колокольню. Колокольня Ризоположенского монастыря г. Суздаль.

В решении проблемы отсутствия пособий и малой доступности информации могут помочь интернет-сайты, СМИ, а также научные сборники, готовые публиковать материалы на данную тему.

Отсутствие культуры потребления и недостаточные экономические условия развития отрасли.

В условиях рыночной экономики развитие отрасли возможно либо при соблюдении базовых микроэкономических принципов хозяйственной деятельности предприятий либо при прямых дотациях со стороны государства или поддержке фондов.

В связи с утратой колокольного искусства, в наши дни наблюдается очень низкий уровень спроса на высокопрофессиональные, а потому дорогостоящие, работы, позволяющие добиться высоких результатов при создании колокольных звонов. В 80% случаев в России колокола подбираются и устанавливаются без привлечения специалистов, и в итоге колокольный звон получается очень бедный и некрасивый. Это происходит не только из-за неправильного проектирования либо некачественных строительных и музыкальных работ, но и из-за отсутствия дальнейшего гарантийного и постгарантийного сервиса. Многие виды работ, необходимые для создания и поддержания красивых колокольных звонов, в наше время считаются избыточным качеством, которое покупатель не готов оплачивать.

В данных условиях не удивительно, что современное состояние отрасли находится на примитивном уровне, а его дальнейшее развитие идет лишь за счет энтузиастов, которых в наше время остается все меньше.

III. ТЕХНОЛОГИЯ ПОДЪЕМА КОЛОКОЛОВ

Немного истории.

Эрих Пальмквист, инженер-капитан артиллерии, в отчете о поездке в Москву сообщал королю Швеции Карлу XI: «Я сам в разных местах тайно наблюдал и рисовал, рискуя собой, а также получал за деньги некоторые сведения от русских подданных». Подъем Царь-колокола весом 8000 пудов на главную колокольню Кремля остался замеченным на века благодаря «любознательности» шведского капитана (рис. 2). По рисунку можно судить, что использовалась прогрессивная и сегодня схема подъема при помощи установленных наверху воротов и целой системы противовесов, рычагов. Небольшие площадки висели на канатах, соединенных через блоки с механизмом подъема, и по мере их загружения значительно уменьшалось усилие, необходимое для подъема колокола. Колокол поднимали на высоту, когда можно было под него положить брус, и дальше все повторялось. [Горохов В.А. ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА Издательство «Даниловский благовестник», стр.114]

Рис. 2. Подъем Царь-колокола, отлитого в 1654 году весом 8000 пудов на главную колокольню Кремля.

Этот колокол в 1735 году был перелит в известный ныне разбитый Царь-колокол, находящийся и по сей день в Московском Кремле. Под руководством архитектора А. А. Монферрана, имевшего большой опыт подъема многотонных гранитных колонн на строившийся Исаакиевский собор в Петербурге, колокол подняли из ямы, в которой он находился более ста лет, на специальных катках передвинули и поставили на восьмигранный каменный постамент.

Рис. 3. Подъем «Царь-колокола» из литейной ямы в 1836 г.

Рис. 4. Подъем колокола с помощью блоков в г.Кимры.

Подъем колокола с перехватыванием талями.

В настоящее время распространены два способа подъема колоколов на колокольню. Оба выполняются при помощи подъемного крана. Первый способ – когда колокол поднимается на уровень арочного проема яруса звона и плавно затаскивается внутрь колокольни с помощью талей при плавном опускании краном груза (фото 4). Второй – трудоемкий и затратный способ подъема с помощью выносной площадки (фото 5).

Фото 4. Подъем на колокольню с плавным затаскиванием внутрь колокольни с помощью талей.

Данный вид подъема используется специалистами Международного центра колокольного искусства. Кран подает колокол непосредственно напротив арочного проема. При помощи талей, заранее установленных на балках в центре колокольни и в самом проеме, колокол перехватывается и затягивается внутрь яруса звона. Этот способ также позволяет не демонтировать перила и другие функциональные и декоративные элементы яруса звона колокольни.

Подъем колокола с помощью выносной площадки.

Фото 5. Подъем на колокольню и закатывание по выносной площадке при помощи труб колокола весом 8 тонн. г. Одинцово, Кафедральный Собор св.Георгия Победоносца.

В редких случаях данный способ подъема является единственно возможным, например, когда кран не может подвести колокол вплотную к проему из-за сильно выступающих карнизов. Данный способ не дает преимуществ в безопасности или удобстве проведения работ. По сравнению с вышеописанным способом подъема колокола с перехватыванием талями, он является более затратным.

УСТАНОВКА НЕСУЩИХ БАЛОК

Сегодня наиболее распространенным решением для подвески колоколов является использование металлических балок. Исторически такой способ просуществовал в дореволюционной России не более ста лет и успешно применяется и в наше время. Вот что писал об этом русский купец, известный исследователь колоколов, последний владелец знаменитого колокольного завода «Оловянишников и сыновья» Николай Иванович Оловянишников.

«Подвеска колоколов на колокольне в прежние времена, когда не было железных двутавровых балок, производилась на деревянных, впоследствии стали подкладывать под деревянные балки железнодорожные рельсы. В настоящее время, почти повсюду вешают колокола на железные двутавровые балки, и чтобы железо хомутов, которыми подвешивают колокола не соприкасалось с железом балки и не вредило бы звуку колокола, устраивают деревянные прокладки из лафетных досок, одевая этими досками балку со всех сторон. Одновременно этим, если не вполне, то значительно уничтожается и та передача вибрации железной балке, благодаря которой возможна деформация самого железа балки из волнистой в зернистую структуру, могущая повести за собой разрушение балки. Подробное обсуждение этого вопроса можно найти в статье г-на Подчиненнова в Бюллетенях Политехнического общества за 1909 год №2 «Устройство и установка железной конструкции для привеса колоколов на древней колокольне московского Даниловского монастыря». Статья эта с подробными обсуждениями металлической конструкции для подвески колокола лишь указывает, как мало специальных знаний было уделено до сего времени для подвески таких огромных грузов на колокольнях.» [Оловянишников Н.И. История колоколов и колокололитейное искусство, стр.40019]

Таким образом, монтаж стальных балок и последующая обшивка их деревом для колоколов применялись лишь с середины 19 века до конца второго десятилетия 20 века. Одними из первых были сделаны балки при строительстве Исаакиевского Собора. Металлические конструкции были использованы при создании главного купола Собора, а также внутри каждой из четырех колоколен были смонтированы конструкции для подвески колоколов.

Наилучшим решением при подвеске колоколов на сегодняшний день является стальная балка прямоугольного или квадратного сечения, труба либо два швеллера, сваренные в короб (фото 6). Такая балка обеспечивает хорошие параметры жесткости, а в отличие от двутавра, прекрасно выдерживает нагрузки на скручивание.

Единственный минус короба по сравнению с двутавром — это отсутствие доступа к внутренним поверхностям балки и как следствие невозможность обслуживания. Конденсат, возникающий внутри балки, может вызывать ржавение, поэтому необходимо предварительно, перед сваркой прокрашивать внутренние части швеллера, а затем прокрашивать уже балку изнутри, например, с помощью валика с длинной ручкой.

Фото 6. Стальная балка, сваренная из двух швеллеров.

Также есть вариант изготовления балки из двух швеллеров сваренных не плотно, а через соединительные пластины, как показано ниже (фото 7).

Фото 7. Балка из двух швеллеров, сваренных через соединительные пластины

За счет большей ширины такая балка является более устойчивой.

Обшивка деревом

Если принято решение об обшивке балки деревом (фото 8), то предпочтительно использовать древесину твердых пород: дуб или лиственницу.

Фото 8. Пример обшивки балки деревянным коробом по всей длине и в месте крепления колокола.

Для лучшей амортизации под верхнюю доску можно подложить лист технической резины.

Однако дерево как материал для обшивки балки показывает не очень высокие результаты с точки зрения эстетики и снижения вибрации от колоколов. Во-первых, его декоративные свойства из-за атмосферных воздействий очень быстро утрачиваются. Восстанавливать внешний вид дерева - достаточно длительный процесс. В виду значительных затрат на данную работу, она как правило впоследствии не выполняется. Под доской может скапливаться влага, а контроль состояния самой металлической балки становится затруднительным. Что касается обшивки не по всей длине металлической балки, а лишь в месте крепления колокола (фото 9), то этот вариант пригоден только на балках внутри колокольни - в проемах участок, обшитый доской толщиной 50мм, будет слишком сильно выделяться.

Фото 9. Обшивка балки коробом в месте крепления колокола.

Еще один недостаток варианта деревянной обшивки – дефицит материала. Если необходимо обшить широкие балки, то цельной доски из дуба или лиственницы не найти, придется использовать клееный материал либо другую породу дерева – ель или сосну, что значительно ухудшает качество обшивки.

В качестве альтернативы обшивке деревом можно использовать комбинированную обшивку из пластин капролона и технической резины (фото 10). Так, например, в Ризоположенском монастыре г.Суздаля, для закрепления на балке колокола 3500кг использовался лист технической резины (ТЕХПЛАСТИНА ТМКЩ) толщиной 20мм, который приклеивался к капролоновой пластине толщиной 20мм.

Фото 10. Обшивка балки капролоном и технической резиной.

Для обшивки могут использоваться капролоновые пластины белого или молочного цвета. Такая обшивка совершенно незаметна с низу на фоне белой металлической балки и может быть использована в месте крепления колокола (т.е. не по всей длине балки) без нарушения эстетического вида.

Чтобы капролон лучше демпфировал нагрузку, можно не использовать вариант обшивки коробом, чтобы не создавать лишнюю жесткость верхней пластине. В качестве боковых ограничителей в таком случае лучше использовать втулки из капролона, надеваемые на крепеж (рис 5).

Рис. 5. Пример использования капролоновых втулок в качестве боковых ограничителей.

Конструкционные детали из капролона хорошо поглощают вибрацию, демпфируют динамические нагрузки. За счет высокой механической прочности, жесткости, капролон распределяет точечную нагрузку, резина в свою очередь также хорошо гасит вибрацию и препятствует скольжению обшивки по балке.

Гашение вибрации также происходит за счет разности плотности материалов - капролона, резины и металла самой балки. Слои с разными плотностями нарушают амплитуду колебаний.

Кроме демпфирующих свойств, капролон износоустойчив, имеет сравнительно небольшой вес, ударопрочен, устойчив к коррозии, экологичен (не токсичен), имеет высокую стойкость по отношению к минеральным кислотам и щелочам.

Для гашения вибрации, резину можно также использовать в местах замуровывания балки. Однако необходимо обеспечить герметичность заделки балок, чтобы не происходило дальнейшего усыхания резины и, как следствие, появление люфта.

Боковые нагрузки (на скручивание балки) также необходимо минимизировать грамотной настройкой системы управления большими колоколами, например, настраивая направление движения языка по направлению самой балки.

При расчете несущей способности балок необходимо учитывать динамические нагрузки. Из-за длительного срока эксплуатации, а также риска создания неграмотной настройки системы управления колоколами в будущем (к примеру, через 20-30 лет), инженеры Международного центра колокольного искусства рекомендуют делать 3-х кратный запас прочности на все несущие конструкции под колокола.

Бетонные балки

В г.Южно-Сахалинске строительство кафедрального Собора выполнялось из монолитного железобетона. Так как бетон хуже держит динамические нагрузки, нами было принято решение о создании комбинированной системы из железобетонных и стальных балок.

Сахалин является сейсмоопасной зоной с индексом 1,6. Поэтому проектирование конструкций под колокола выполнялось также с учетом сейсмической опасности региона.

Особенностью комбинированной системы стали узлы шарнирного опирания (с одной степенью свободы, допускающей горизонтальное перемещение). Кроме этого крепежи самих колоколов крепятся к балке также свободно, чтобы не было жесткого соединения колокола с балкой и колокол при ударе имел небольшой свободный ход. Крепеж фиксируется лишь сверху, чтобы колокол не мог сместиться со своего штатного места.

III. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОЛОКОЛАМИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОЛОКОЛЬНИ В СВЕТЕ ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АКУСТИКИ

Проблема определения основного тона.

Если говорить о физиологической акустике, то ее необходимо учитывать при проектировании звукоряда с колоколами-благовестниками, а также при построении звукоряда колоколов, настроенных по нотам, например, для исполнения мелодий башенных часов-курантов.

Данная проблема хорошо прослеживается на примере колоколов в диапазоне от 1700кг до 3500кг, построенных по профилю дореволюционного колокололитейного завода Финляндского. В наше время их изготавливает предприятие "Литэкс" в Москве.

В колоколе звучит несколько тонов. Тот тон, который человек воспринимает как самый громкий (его хочется подпеть голосом), необходимо считать главным тоном колокола. Профессиональный звонарь различает в колоколе до 3-х и более одновременно звучащих тонов. Если в колоколе 1700кг многие слышат как главный тон «до» – первый и четвертый пики на спектре (см. рис), то по аналогии колокол 3500кг должен восприниматься как соль-соль#. Однако многие слышат главный тон как ля# (третий пик на спектре)! Особенно явно этот тон выходит на первый план в случае, если из-за акустических особенностей колокольни или неправильной подвеске колокола, низкие частоты звучат тише, чем должны. Таким образом, в восприятии между колоколами 3500кг и 1700кг звучит уже не терция, а всего лишь большая секунда, что является недопустимо малым интервалом между двумя колоколами-благовестниками. При монтаже необходимо учитывать как акустические свойства самого яруса звона, так и помещений, располагающихся на соседних ярусах, верхнем и нижем.

Необходимо добиваться того, чтобы унтертон, а также обертоны в нижнем регистре звучали мощнее. И здесь мы переходим к вопросу о корпусе-резонаторе.

Корпус-резонатор

Колокольный звон называют «голосом» храма. Это символическое сравнение имеет и прикладной смысл. У человека источником голоса являются голосовые связки, колебания которых попадают в естественные резонаторы. Различают нижние резонаторы: легкие, трахея и т.д. и верхние резонаторы: глотка, ротовая полость, полость носа и др.

На колокольне роль верхнего и нижнего резонаторов выполняют соответственно подкупольное пространство и помещение, располагающееся ниже яруса звона (чаще всего это лестничные пролеты высотой до 10 метров и более). Чтобы звук колоколов попадал в корпус, необходимо предусматривать отверстие. Корпус резонатор и резонаторные отверстия есть у различных музыкальных инструментов, например у скрипки или гитары.

При строительстве кафедрального собора в г. Архангельске, в перекрытии под куполом северо-западной колокольни было выполнено два резонаторных отверстия. Таким образом, подкупольное пространство стало исполнять роль корпуса-резонатора. Эффект был очень заметен. Звук колокола 450кг получил красивый глубокий окрас.

IV. АВТОМАТИЗАЦИЯ КОЛОКОЛЬНЫХ ПОДВЕСОК

В начале 21 века в связи с развитием технологий, а также из-за острой нехватки звонарей была разработана и стала широко применяться автоматизированная система управления колоколами - электронный звонарь. Также она успешно используется и для систем боя курантов.

В 2013 году Законодательное собрание г.Санкт-Петербурга приняло закон, устанавливающий в качестве символа города ежедневный полуденный звон колоколов Исаакиевского Собора. Использовать для этой цели труд звонаря было нецелесообразно – исторически, в подавляющем числе случаев колокольный звон башенных часов всегда исполнял механизм. Было принято решение об установке электронной системы. Вопрос возник лишь с выбором способа боя в колокол. Прозвучало два предложения. В первом варианте удар в колокол должен был производиться с помощью металлического молотка, а во втором – предполагалось задействовать существующий язык колокола.

Решено было отказаться от первого варианта по двум причинам:

- Учитывая вес колокола 10 тонн, чтобы удар с внешней стороны с помощью молотка произвел звук такой же силы и тембра, как и с помощью языка, было необходимо изготовить молоток весом, сравнимым с весом языка, т.е. не менее 300кг. Это был очень трудноисполнимый вариант, а кроме того, он нарушал бы эстетичный вид подвески колокола.

- Молоток со временем произвел бы вмятину на колоколе, т.е. повредил бы внешний вид самого колокола

В итоге было принято решение производить звон с помощью родного языка колокола. На сегодняшний день возможны три способа звона в 10-тонный колокол Исаакия: с помощью педали, враскачку и с помощью автоматизированной системы управления.

Для реализации системы игры в раскачку было необходимо решить задачу, чтобы один человек смог привести язык в вертикальное положение, а затем вернуть его обратно и зафиксировать на определенном расстоянии от юбки для звона с помощью педали и автоматизированной системы.

Разработанный алгоритм выглядит следующим образом:

- Отключают трос педали и репшнур привода автоматизированной системы.

- Снимают рабочий трос (поз. 4 рис . 1) с крепления к языку колокола (поз. 2 рис. 1) отстегиванием грузового карабина.

- Подсоединяют трос подъемного механизма (поз. 7 рис . 1) на крепление к языку колокола (поз. 2 рис. 1) пристегиванием грузового карабина.

- Отсоединяют страховочный трос (поз. 8 рис. 1) отстегиванием грузового карабина. С помощью подъемного механизма опускают язык в свободное положение для дальнейшего осуществления игры «в оба края». Отстегивают трос подъемного механизма.

- Для приведения языка колокола обратно в рабочее положение выполняем пп.1-3 в обратном порядке.

Наличие такой современной системы как Электронный звонарь в Исаакиевском соборе оправдано исторически. Еще при строительстве Собора здесь применялись современные технологии и ноу-хау. При создании купола собора были использованы металлоконструкции, для создания статуй и барельефов применили самую новую на то время технологию гальванопластики, что позволило впервые в мире разместить многометровые медные статуи на высоте, наконец, фотография строительства собора является одной из первых фотографий, сделанных в России.

V. АРХИТЕКТУРНЫЙ И ЗВУКОВОЙ ОБЛИК ХРАМА.

Утрата преемственности традиции.

То, что составляло суть и красоту церковного искусства много веков назад, сегодня во многом утрачено. Помните новеллу "Колокол" в фильме Тарковского "Андрей Рублев"? В русскую деревню, разоренную татарами, прибыли княжеские дружинники в поисках мастера, способного отлить колокол по княжьему указу. И вот, у ветхой избы они находят исхудавшего от голода 17-летнего сына литейщика, Бориску, который уверяет, что только он знает секрет, переданный ему отцом. Других мастеров уже не осталось, и дело доверяют Бориске (одним из прототипов этого персонажа был известный колокололитейщик XVII века Александр Григорьев). Преодолевая множество трудностей, Бориска руководит отливкой. Наконец, колокол достают из ямы, очищают от пригоревшей глины, раскачивают язык, и окрестности оглашаются мощными и красивыми звуками благовеста. Колокол получился необычайно красивым и благозвучным. Народ ликует, князь доволен работой молодого мастера. Но тут зритель с изумлением узнает, что на самом деле отец Бориски умер, так и не передав сыну секрета…

Сюжет новеллы напоминает наше недавнее прошлое, когда в конце 80-х годов XX века началось активное возрождение Русской Православной Церкви, стали строиться и восстанавливаться храмы, храмам стали требоваться новые колокола, купола, иконостасы. За дело взялись архитекторы, иконописцы, литейщики, но к тому времени уже не осталось на Руси потомственных мастеров. Процесс культурного наследования был трагически прерван и, казалось бы, традиция безвозвратно утрачена. Не передали нам наши отцы секрета… Но сложная и долгая работа началась.

Модернизм и консерватизм

Церковное искусство в отличие от мирского служит осуществлению духовных задач Церкви и всецело определяется ими. Но среди путей достижения этих задач есть свои различия. Например, если возрождение иконописи имеет четкие критерии и рамки – все ее содержание определяет строгий канон, то архитектура и колокольный звон регламентированы не столь строго. В этом, безусловно, прослеживается миссионерское значение последних – внешний облик храма и его «голос» возвещают красоту православия тем, кто еще не вошел в храм. Но потому и сложен процесс возрождения – восстанавливая старое, встает вопрос о его адаптировании к современному восприятию. И здесь мастеров подстерегают две крайности. С одной стороны – можно опуститься до бездумной стилизации, копирования старых форм, например, образцов древнерусского зодчества, только лишь из-за шаблонной приверженности к старине и желания противодействовать всему новому. А с другой стороны, появляется опасность увлечься модернизмом.

Если рассматривать вопрос с миссионерской точки зрения, то, конечно, модернистский подход может расположить к себе определенную аудиторию, но даже если привлечь на какое-то время внимание людей, то в православии они останутся, только если начнется их действительно глубокая внутренняя жизнь. Войдя в храм, они могут не найти того, что им показалось снаружи. В итоге мы только духовно навредим таким людям, которые в результате получат некий опыт разочарования. А для уже состоявшихся прихожан, модернистский облик храмов может и вовсе стать непреодолимым соблазном.

Единство духа и формы

Вернемся к вопросу о допустимости копирования. В колокололитейном деле наиболее существенных результатов достигают те производители колоколов, которые лишь копируют профили старинных мастеров, не привнося в геометрию колокола и технологию его изготовления почти ничего своего. Равно как и в иконописи, современные мастера иногда очень удачно копируют выдающиеся произведения прошлого.

С точки зрения искусства нет ничего более примитивного, чем стилизация. И это верно, ведь форму творит дух, а если этот дух слаб, то форма будет выглядеть лишь подражанием. Однако определяющую роль играет не сам факт копирования, а внутренний настрой мастера. В стремлении копировать не всегда обязательно присутствует формальный подход. Часто мастер, со смирением признавая свою духовную недостаточность, направляет вектор своего духа к высоте копируемых форм. Произведение, созданное с таким настроем, будет глубоко духовным и не может восприниматься как подделка.

Целостность архитектурного и звукового стиля храма

Как миссионер, говорящий с тем, к кому он обращается на их языке «с эллинами как эллин с иудеями как иудей» (1 Кор 1, 9:20), так и церковная архитектура и колокольный звон в какой-то мере могут содержать элементы, адаптированные к современному восприятию. При этом важно, чтобы ключевые составляющие храмового искусства были выдержаны в едином стиле. Например, на колокольне храма, выполненного в традициях архитектуры синодального периода, будет неправильным пытаться наладить очепной звон (древний способ звона, когда раскачивают колокол при неподвижном языке).

К сожалению, встречаются примеры, когда нарушаются границы допустимого, когда сама архитектура православного храма начинает вступать в противоречие с его духовным содержанием. Но и здесь создателям звукового облика храма необходимо предпочесть единство стиля попыткам «исправить ошибку». И вот почему:

Ярким примером, показывающим важность наличия целостного архитектурного и звукового стиля храма, является работа над созданием колокольных звонов Троицкого Собора г. Щелково, 1916 года, построенного по проекту архитектора С.М. Гончарова в стиле модерна и неоготики.

Для создателей звонов храма было совершенно очевидно – колокола, изготавливаемые в Тутаеве и имеющие архаичное негармоническое древнерусское звучание или даже более мелодичные колокола московского «Литэкса» здесь будут неуместны.

Выбор был остановлен на производстве в г. Каменск-Уральске, колокола которого имеют звучание, тяготеющее к западноевропейскому.

Выбор западноевропейского колокольного звука в данном случае был произведен далеко не для утверждения его превосходства. Напротив, традиционное древнерусское звучание колоколов не только воспринималось бы здесь как нелепое, но еще больше подчеркивало бы сходство собора с готическими католическими образцами.

Заключение

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что в отличие от мирского искусства, искусство церковное не существует в отрыве от духовных задач Церкви. Оно всецело определяется ими. Исходя из принципа икономии, в миссионерских целях, позволительно снисходить к человеческим немощам, но нельзя потакать страстям. Хотелось бы надеяться, что в архитектуре путь возрождения традиционных стилей будет доминирующим, а среди этих стилей древнерусский стиль станет одним из приоритетных.

Мы должны стремиться к возрождению тех форм храмового искусства, которые создавала духовная жизнь русского народа в период наиболее высокого уровня ее развития. В психологии существует понятие – образ достижения. Форма является производной содержания, но есть и обратный эффект, когда форма может восстанавливать содержание. В духовной жизни для человека образами достижения являются иконописный лик святого, внешний вид прихожан, священнослужителей. Для души образом достижения также может являться и архитектура, и колокольный звон. И если развитие современного церковного искусства будет стремиться к высоким формам, не только восстановление традиции пойдет в нужном русле, но и духовная жизнь окружающих людей будет преображаться.

А нам, чтобы восстановить в себе «народную память», найти общую с нашими предками интерпретацию сакрального смысла церковного искусства, необходимо в первую очередь заботиться о своей собственной духовной жизни. Тогда и великая русская традиция возродится, «…и это все приложится вам» (Мф. 6, 33).

Литература:

- Горохов В.А. ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА Издательство «Даниловский благовестник»

- Оловянишников Н.И. История колоколов и колокололитейное искусство

- Давид В. М. Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», старший научный сотрудник // Художественные и конструктивные особенности и история создания купольного завершения Исаакиевского собора Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" > Кафедра Исаакиевского собора > № 4, 2008 год >

- ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ И КОМПЛЕКСЫ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ СП 31-103-99 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ(ГОССТРОЙ РОССИИ) Москва 200

ВНИМАНИЕ! Приглашаем к сотрудничеству звонарей и строительные компании!

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, всечестные отцы, досточтимые матушки, дорогие братья и сестры, благословите!